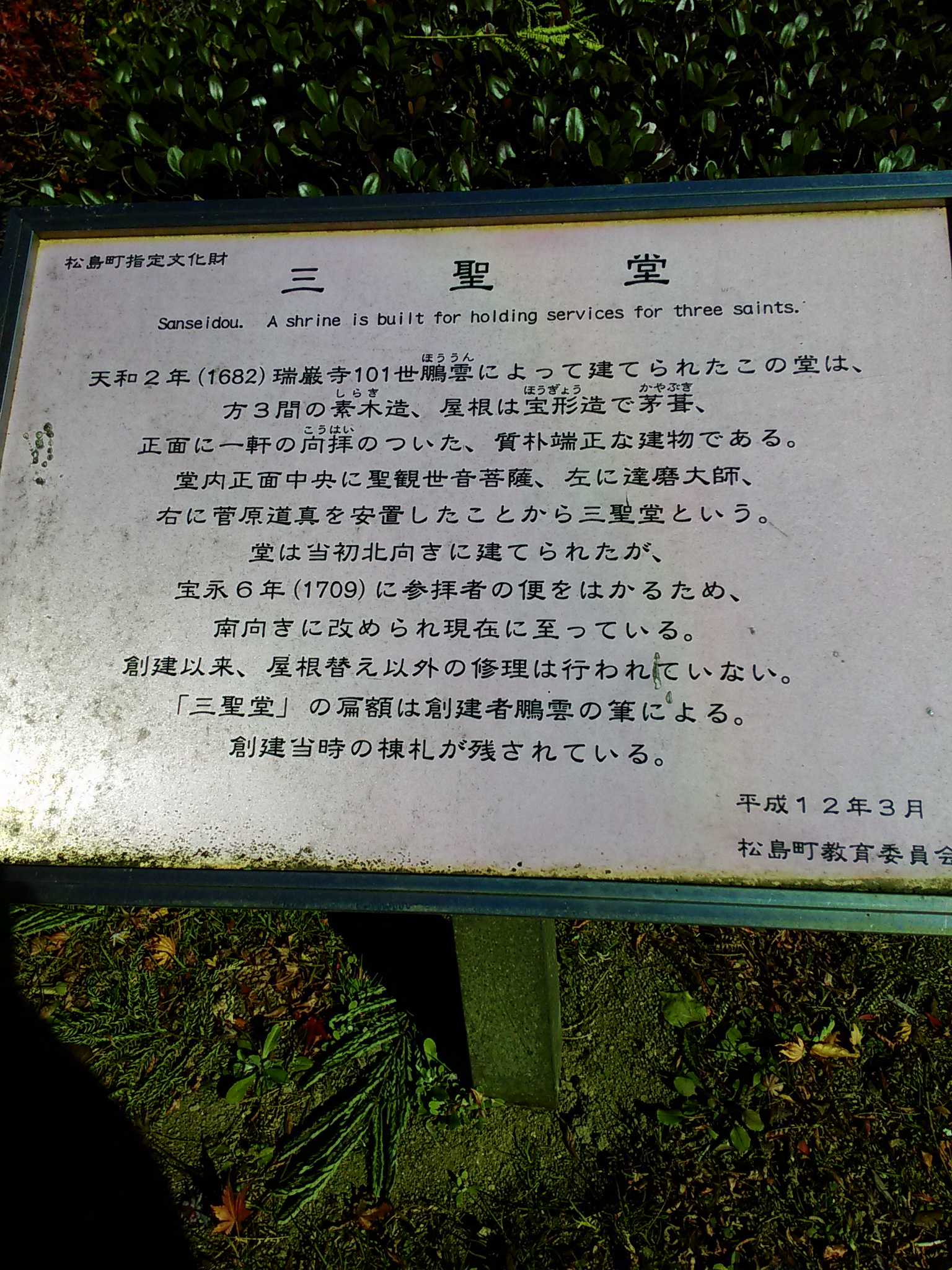

円通院のすぐ近くの細い路地に、三聖堂(さんせいどう)という古いお堂が、ひっそりと建っています。

瑞巌寺の参道側から見えない位置に、三聖堂は建っています。この三聖堂(さんせいどう)という、古いお堂ですが、1682年に、前出の瑞巌寺の101代和尚(おしょう)、鵬雲東搏(ほううんとうばく)によって建てられたお堂です。鵬雲東搏(ほううんとうばく)というお坊さんは、50歳で瑞巌寺の住職になったお坊さんです。

三聖堂を実際に見るとわかるのですが、立派な萱葺き屋根が特徴的な古いお堂です。

お堂の正面の扉のあ上部には、額がかけてあります。

その額には、三聖堂という三文字の漢字が書かれていますが、この書は、このお堂を建てた、瑞巌寺の101代和尚の鵬雲東搏(ほううんとうばく)が書いた、直筆の文字を額に仕立た物です。

三聖堂の名前の由来

三聖堂のご本尊は、聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)という観音様です。お堂の中に安置されています。

そして、その本尊の聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ) の左側には、達磨大師(だるまだいし)が安置されています。また、右側には菅原道真(すがわらみちざね)がまつられています。

聖観世音菩薩、達磨大師、菅原道真が安置されているお堂なので、三聖堂(さんせいどう)といいます。これが、このお堂の名前の由来です。

ただし、直接何が名前の由来になっているのか?ということは、公式に説明されていません。

三体の聖(ひじり)という意味なのか?それとも三人の聖人という意味なのか?は不明です。

聖(ひじり)とは

全国を修行して歩いたお坊さんのことをいいます。一般に学徳の高いお坊さんのことを聖(ひじり)と呼んでいるようです。

聖観世音菩薩、達磨大師、菅原道真が聖(ひじり)ということになりますので、この三者は、全国を修行して歩いた学徳の高いお坊さんということになります。

三体は、お堂の中に安置されていて、お堂の扉も閉まっています。つまり、三聖堂をお参りに行っても、三体を見ることはできません。

お堂の御開帳

三聖堂の御開帳は33年に一回ですので、その時に、お参りのチャンスがあれば、見ることができます。

前回の御開帳は平成18年でしたので、次回の御開帳は、平成51年になります。

平成は31年で終了しますので、新しい元号の20年ということになります。

新元号20年が三聖堂が御開帳される年です。

三聖堂に安置されている、聖観世音菩薩は、その別名を蜂谷観音ともいいます。観世音菩薩は、三聖堂ができる前からありました。お堂ができる前のだいぶ前です。その由来は古く、鎌倉時代の初めに彫られた観音様なのです。蜂谷さんが大切にしていた観音様なので、蜂谷観音といいます。

お堂の向きがかわった

このお堂は、昔は瑞巌寺の参道側を向いていました。現在の向きと逆向きだったのです。

それを瑞巌寺の104代夢庵如幻(むあんにょげん)が現在の位置に変えたそうです。夢庵如幻(むあんにょげん)は気仙郡吉浜(岩手県大船渡市)出身のお坊さんです。

女人禁制

江戸時代のころ、瑞巌寺には、女人禁制の日というのが設定されていました。女人禁制の日とは、女性がお参りをできない日のことです。現代では考えられませんが、昔はそのような制度があったのです。

そしてそれは、月に15日ぐらいありました。なんと月の半分です。

その結果、女性の瑞巌寺への立ち入りができなってしまったのです。瑞巌寺へのお参りもそうですが、三聖堂へのお参りの機会も極端に減ってしまったのです。昔は瑞巌寺の参道を通らなければ、三聖堂には行けませんでした。女人禁制の日は参道を通ることもできませんでした。

夢庵如幻のアイデア

そこで、瑞巌寺の104代夢庵如幻(むあんにょげん)は考えました。女性のお参りの機会を増やすために、どうしたらよいか?そこで思いついたのが、お堂の向きを、参道と逆側に変えてしまう、ということでした。

お堂を逆向きに変えたことにより、通ることさえも禁止されていた、瑞巌寺の参道を通ることなく、三聖堂へのお参りができるようになったのです。瑞巌寺には厳しい規律があったのでしょえ。そしてそれは、住職でさえかえることができなかったということなのでしょう。現在、三聖堂が目立たない場所にあり、瑞巌寺側を向いてないのは、そのような理由からです。瑞巌寺の歴史が物語っているのです。

蜂谷観音にまつわるエピソード

北条時頼の家臣の蜂谷美濃守の子孫に、子宝に恵まれず悩んでいた蜂谷掃部(はちやかもん)という人がいました。

そこで、蜂谷掃部(はちやかもん)は、観音さまにお願いをしました。すると、男の子が生まれました。その子に小太郎という名前をつけました。小太郎はすくすと成長し立派な青年になりました。

小太郎には結婚を約束した象潟に住む女性がいました。象潟は秋田県にあります。ところが小太郎は結婚を前に病死してしまいます。

掃部は小太郎が亡くなったことを、結婚相手に伝えましたが、その結婚相手の女性は、松島に嫁いで来ました。そして小太郎の父親の蜂谷掃部(はちやかもん)とその妻を、親のように慕い面倒を見たのです。

やがてその女性は、その名を紅蓮とかえて出家しました。紅蓮とは紅色の蓮の花を意味します。

松島こうれんは紅蓮さんに由来

松島には松島紅連というお菓子があります。松島紅連は、白い風船というお菓子や、赤ちゃん向けのソフト煎餅と似た味と食感のお菓子です。この松島紅連は紅連さんが作ったお菓子だと言われています。原料は宮城県産ササニシキです。ササニシキは宮城を代表する米ですが、現在はあまり作られていません。

これが蜂谷観音にまつわるエピソードです。

紅蓮さんが詠んだ和歌

植え置きし、花の主ははかなきに、軒端の梅は咲かずともあれ

咲けかしな、今は主とながむべし、軒端の梅のあらんかぎりは